Fever Freaks

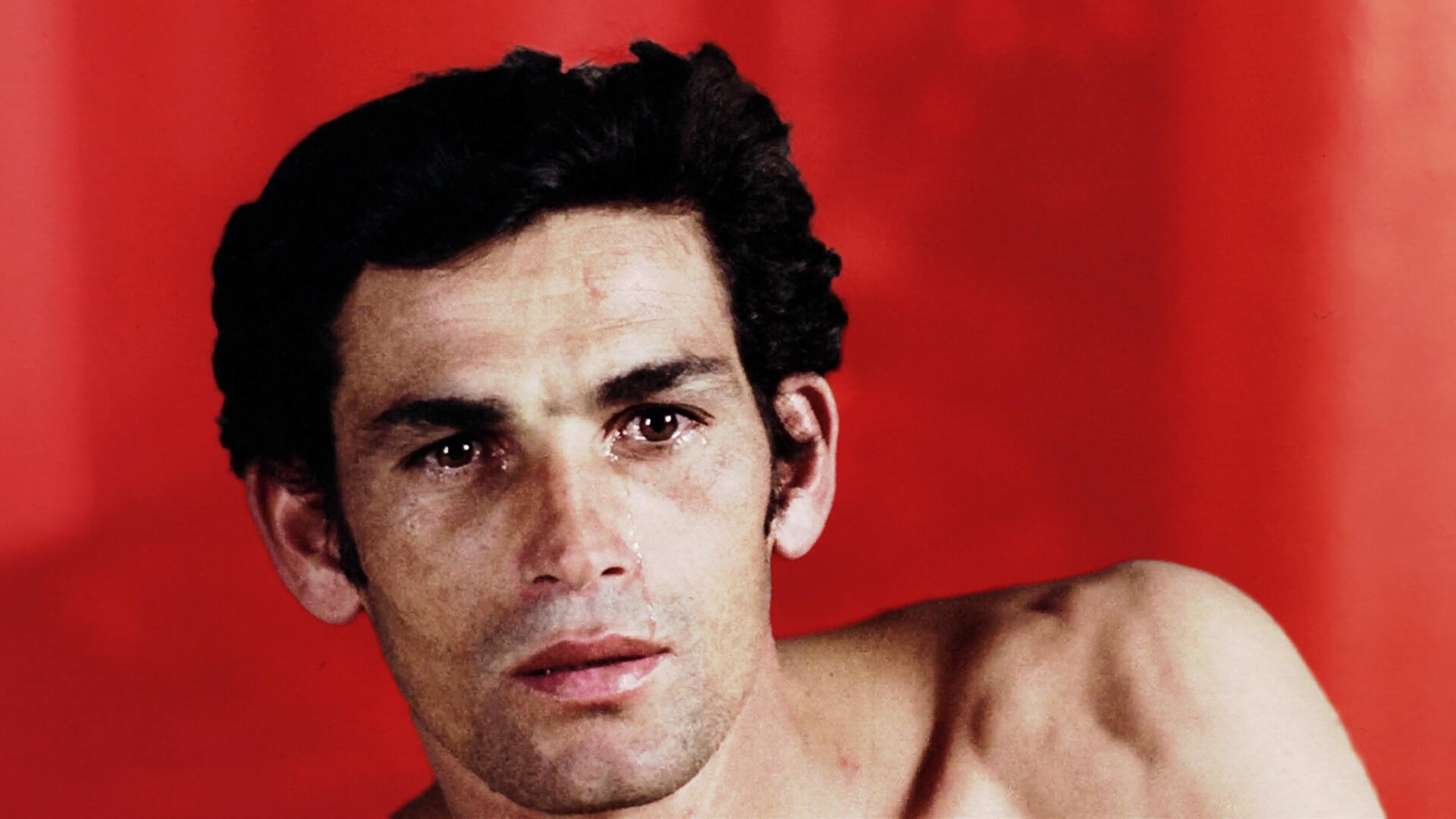

Un détective est engagé pour retrouver l’exemplaire original disparu d’un livre décrivant un mystérieux virus qui provoque la peur, une frénésie sexuelle et possiblement la mort chez ses victimes. Une adaptation d’un extrait du roman Cities of the Red Night de William S. Burrough (1981), illustré par la manipulation de photogrammes du film Les Mille et Une Nuits de Pier Paolo Pasolini (1974).

Générique/Crédits

Informations techniques

Documentation

Entretien avec Frédéric Moffet

Comment s’est fait le rapprochement entre les univers de Pasolini et Burroughs ?

Cela a été une rencontre purement fortuite. Il y a deux ans, je lisais Cities of the Red Night de William S. Burroughs. Un soir à la même période, j’ai vu Les Mille et Une Nuits de Pier Paolo Pasolini. J’ai alors pensé que quelqu’un pourrait probablement remonter le film de Pasolini pour raconter l’histoire de Burroughs. La distribution et les lieux convenaient parfaitement. J’ai poursuivi ma lecture. Je suis devenu obsédé par un bref passage, quelques phrases seulement dans un livre complexe fait de multiples trames narratives s’échelonnant sur des millénaires. Burroughs décrit d’anciens livres disparus qui relatent l’histoire d’une peste causée par un virus transformant la peur en frénésie sexuelle, puis de nouveau en peur, ce cercle vicieux ayant souvent des conséquences fatales. Originalement publiée en 1981, l’œuvre de Burroughs était prophétique. Cities of the Red Night ne décrit pas la pandémie du sida, mais il est impressionnant que l’auteur, à titre de figure héroïnomane gaie emblématique, ait imaginé, à ce moment précis de l’histoire, un virus qui fait le lien entre désir, maladie et mort. Sur un coup de tête, j’ai entrepris d’adapter ce passage qui m’avait tant touché en utilisant des images du film Les Mille et Une Nuits. Burroughs et Pasolini ont beaucoup en commun. Ils étaient des visionnaires radicaux et provocateurs. Ils étaient ouvertement homosexuels à une époque ou ce n’était pas toléré. Ils aimaient les jeunes voyous et éprouvaient tous deux un profond dégoût pour la société bourgeoise. À ma connaissance, ils ne se sont jamais rencontrés.

Le visuel évoque un rêve fiévreux. Comment avez-vous travaillé les images et la couleur ?

J’y suis allé de façon très littérale. Je voulais recréer les livres imaginés par Burroughs dans Cities of the Red Night. Pour les illustrer, on utilisait un obscur processus de colorisation afin de transférer des hologrammes tridimensionnels sur un matériau robuste et translucide évoquant le papier parchemin. L’auteur décrit le résultat comme des « miasmes de couleur poison ». Pour produire cet effet, j’ai retravaillé chaque photogramme individuellement, les découpant en couches fines dont je modifiais la saturation et l’opacité, et y ajoutant des masques de couleur et des feuilles de papier numérisées. Le processus a été extrêmement long et fastidieux. Je ne suis pas un cinéaste d’animation professionnel, donc le résultat est merveilleusement imparfait. Je me suis aussi inspiré de T,O,U,C,H,I,N,G, le flicker film de Paul Sharits (1969), pour son utilisation des couleurs primaires et son effet de transe induit par le rythme du montage. À la fin de cette phase, j’avais un film silencieux et très bizarre. Habituellement, je crée l’image et le son en même temps ou, du moins, je conçois la trame sonore en même temps que je fais le montage. Mais le processus a été très différent cette fois-ci. Tandis que je créais les images, j’écoutais beaucoup de jazz expérimental des années soixante et soixante-dix ou de la musique influencée par cette époque. Je savais que le film avait besoin de ce genre de bande- son. Mais au lieu d’utiliser des sons et de la musique piratés comme j’en ai l’habitude, j’ai décidé d’essayer quelque chose de nouveau et de travailler avec un compositeur. Chicago a une scène musicale jazz incroyable. J’ai eu envie de mieux la connaître. J’ai entendu Ben Lamar Gay jouer à l’Experimental Sound Studio. Sa musique correspondait exactement à ce que j’entendais dans ma tête quand je montais. Je ne le connaissais pas. Je lui ai envoyé un aperçu du film. Il a aimé ça, et nous nous sommes rencontrés quelques fois pour parler du film, de nos influences et de nos méthodes de travail respectives. Il me faisait écouter des démos et je lui donnais des commentaires. Toute l’expérience s’est déroulée naturellement. Comme toujours, mon collaborateur de longue date Lou Mallozzi a créé un mixage fantastique de la bande-son. J’ai finalement obtenu exactement ce que j’avais en tête. Ça a été magique.

Le texte cité pose la question de la source, de la copie et de la transmission. Comment voyez-vous la réutilisation d’images d’autres artistes dans votre propre travail ?

Je crois qu’une œuvre n’est jamais terminée. Quand je regarde un film, écoute de la musique ou lis un livre, j’imagine toujours de nouveaux mondes, je reconfigure l’information, je crée des collages dans ma tête. La connaissance s’élargit. Les idées se propagent. Je ne suis jamais l’unique auteur de mon travail; je suis toujours en conversation avec des milliers d’autres auteurs, consciemment ou non. En 2006, j’ai parlé de Jean Genet in Chicago comme d’une « vidéo de voleur ». Je faisais bien sûr allusion au livre de Genet Journal du voleur. Mais si vous considérez les idées comme des propriétés (ce qui n’est pas mon cas), toutes mes œuvres pourraient être considérées comme des vidéos de voleur. Malheureusement, cela rend mon travail illégal ou, du moins, non commercialisable, en raison des lois du monde dans lequel on vit. Burroughs aussi était un voleur. Quand il écrit dans Cities of the Red Night/Fever Freaks « The only thing not prerecorded in a prerecorded universe are the prerecordings themselves (La seule chose qui ne soit pas préenregistrée dans un univers préenregistré, ce sont les pré-enregistrements eux-mêmes) », il cite Wittgenstein. Il a utilisé cette phrase à répétition dans des films, essais et autres écrits. Pour Burroughs, tout langage est un virus; le mot « est un organisme qui n’a pas de fonction interne autre que de se répliquer ». Dans un essai sur l’écriture créative et la lecture, il affirme que le concept d’originalité est maintenant mort, qu’il n’est plus nécessaire de créer de nouveaux personnages et idées, et que si un auteur utilise des éléments narratifs et des personnages inventés par un autre auteur, la nouvelle œuvre doit tout de même être jugée selon son propre mérite. Si le langage est un virus, comment retrouve-t-on l’exemplaire original ? Comment remonte-t-on jusqu’aux pré-enregistrements ? Dans Cities of the Red Night, le détective décide de créer une copie des livres plutôt que de chercher les originaux. Avec Fever Freaks, j’ai produit une copie des livres en leur donnant une saveur pasolinienne. J’aurais pu filmer de nouvelles images, mais cela n’aurait pas su rendre l’idée de Burroughs.

Questions Vidéographe, 2017.

Sexualité, William S. Burrough, Pier Paolo Pasolini, littérature, cinéma